Götterspeisen

Vom Mythos zum Big Mäc

20. März 1997 – 1. März 1998

Götterspeisen

Vom Mythos zum Big Mäc

1749, so berichtet die Legende, haben die Köche des Wiener Erzbischofs ein Zuckerwerk für ihren Dienstgeber Sigismund Graf von Kollonitz kreiert, das wegen seiner Feinheit "Götter-Speiss" getauft worden ist.

Es soll 42 Schuh in der Länge und 4 in der Breite gemessen haben und musste auf 75 Spiegeln serviert werden. Ein modernes, aufgeklärtes Zeitalter leistet sich nicht nur den Luxus gastronomischer Erfindungen und Verfeinerungen, es gestattet sich auch ein Spiel mit den strengen Regeln der Tradition. Aus der Gabe und den Opfern, die in der Mythologie und in den großen religiösen Systemen den Göttern dargebracht werden müssen, werden Mittel des individuellen Genusses und der Unterscheidung sozialer Ränge; die Nahrungsmittelindustrie verdrängt mit ihren Werten von Effizienz und Wachstum gemeinschaftliche Verhaltensweisen, die mit Bewirtschaftung, Auswahl, Zubereitung und Verzehr der Nahrungsmittel engstens verbunden waren. Die Ausstellung "Götterspeisen" konfrontiert den selbstverständlichen Griff in die Tiefkühl-Truhe und den Besuchim Fastfood-Restaurant mit den komplexen Regeln der Fleischzerteilung in verschiedenen religiösen Systemen (bspw. eskimoische Gesellschaften) oder den zeitraubenden Vorbereitungen für das Ahnenmal auf den Salomon-Inseln. Sie zeigt am Beispiel Wiens, wie sich Stadtwachstum, freier Markt, Verkehrsrevolution und Geldwirtschaft mit dem Aufstieg der bürgerlichen Konsumkultur verbanden, an deren Beginn das "Dommayer" in Hietzing oder das "Sperl" in der Leopoldstadt standen - Großrestaurants mit gedruckter Speisekarte und Fixpreisen.

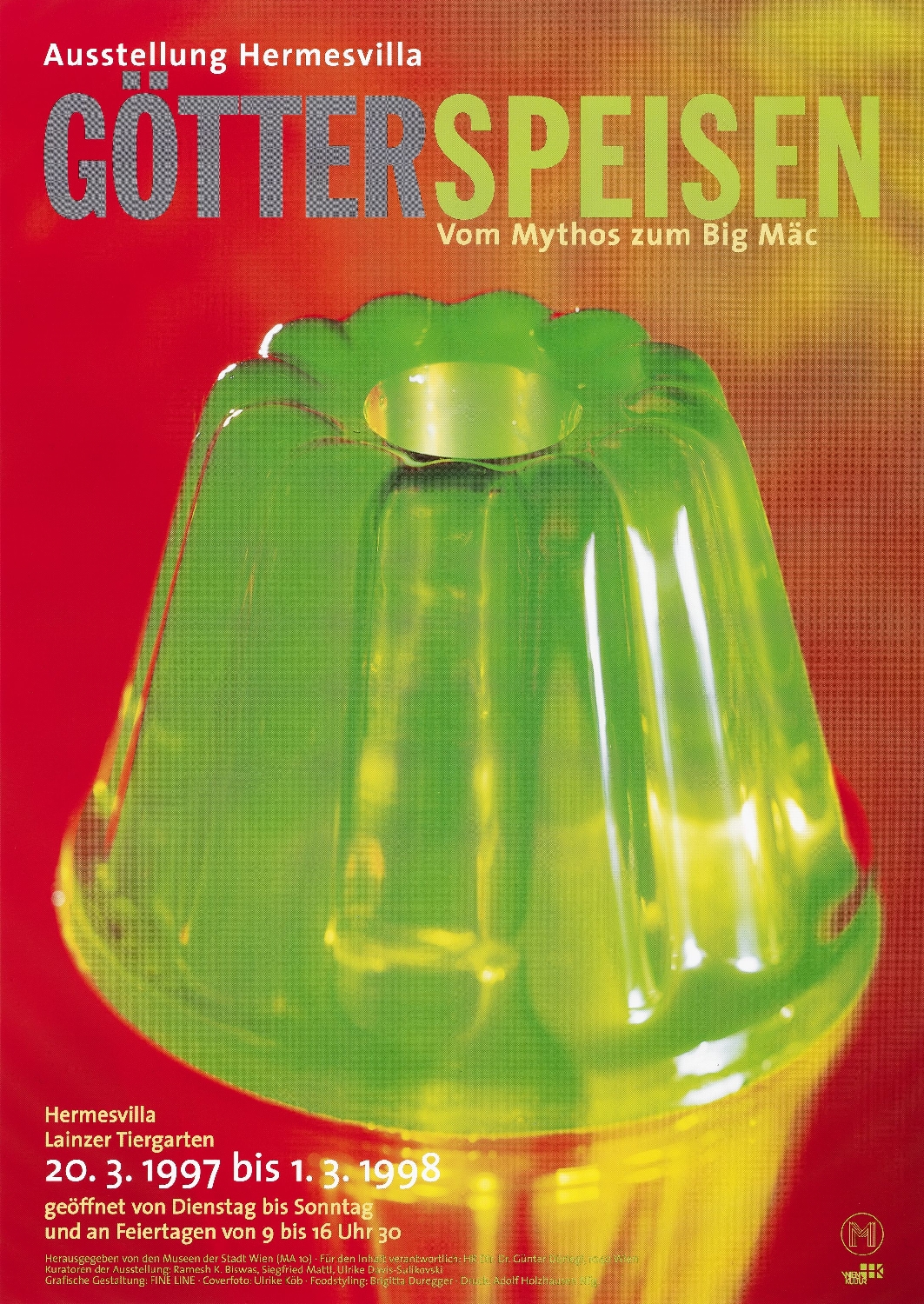

"Götterspeise" heißt nicht nur das Zuckerwerk für Fürsten und Kardinäle, sondern ebenso ein optisch verführerisches Kunst-Lebensmittel, das als Symbol zeitgenössischer Küche gewertet werden darf.

Der Sorgfalt, mit der traditionellerweise in allen Kulturen das Gastmahl vorbereitet und ausgeführt wird, tritt am Ende des 20. Jahrhunderts die Wirtschaftlichkeit des Ein-Personen-Haushalts mit industriell hergestellten, mikrowellentauglichen Lebensmittel gegenüber. Nicht erst seit dem Auftreten des BSE-Syndroms und der Informationskampagnen zur gentechnischen Veränderung von Nahrungsmitteln ist das Verhältnis vieler Menschen zum Essen von Unsicherheit gekennzeichnet. Niemals zuvor hingegen sind Kunst und Wissen der diätetisch bewussten Köche so geschätzt worden wie heute und hat das Interesse an Geschmack und Brauchtum der "Anderen" einen solch nachhaltigen Einfluss ausgeübt wie in der aktuellen Welle der "Exotica-Küche". Eine "Neue-Konsum-Kultur" zeigt sich an, die zwischen dem europäischen Beitrag zur technischen Massenproduktion für die und in der Küche und der Sorgsamkeit vermitteln wird müssen, mit der andere Kulturen das Essen behandeln.

Die Ausstellung "Götterspeisen" präsentiert historische und ethnologische Schlüsselwerke zur Kultur des Essens. Dies erstreckt sich von holländischen Marktszenen des 17. Jahrhunderts (Joanneum Graz) zu rituellem Eßgerät aus dem Pazifischen Raum (bootsförmige Speiseschüssel, Salomonen/Völkerkundemuseum Wien), von der politisch-moralischen Karikatur (George Cruikshank/Victoria & Albert Museum London) zu den Wiener Kaufrufen (Georg Emanuel Opitz/Historisches Museum), von der chinesischen Kochstelle (Ding, ca. 13. Jahrhundert v. Chr./Museum für angewandte Kunst) zur Designerküche (Coop Himmelblau/EWE Linz).