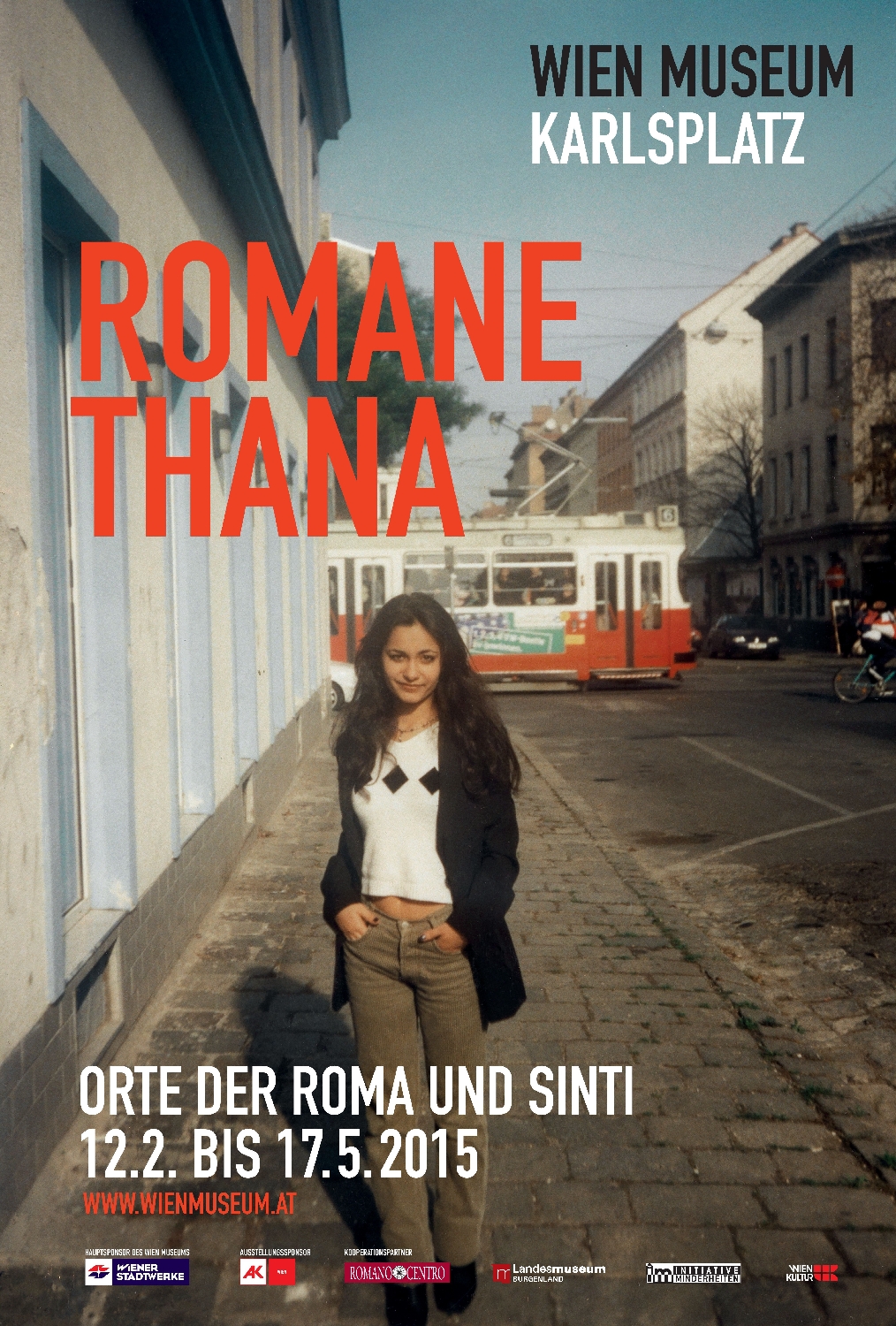

Romane Thana

Orte der Roma und Sinti

12. Februar – 17. Mai 2015

Romane Thana

Orte der Roma und Sinti

Eine Ausstellung in Kooperation mit Romano Centro, der Initiative Minderheiten sowie dem Landesmuseum Burgenland

Im Fokus der Ausstellung stehen „Lebensorte" der Roma und Sinti in Wien und Burgenland. Dazu zählen die seit dem 18. Jahrhundert bestehenden Siedlungen der Burgenland-Roma, traditionelle Plätze in Wien, aber auch die Orte, die über die lange Verfolgungsgeschichte und den NS-Völkermord erzählen, wie Lackenbach, Auschwitz oder Łódź.

Die Ausstellung will über gängige Klischees (Nichtsesshaftigkeit, Bettelei…) und über die lange Geschichte der Verfolgung aufklären. In den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft wurden unter starker Beteiligung lokaler Behörden geschätzte 90% der Österreichischen Roma und Sinti in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet. Die wenigen Überlebenden standen bei ihrer Rückkehr nicht nur vor dem Nichts, der Auslöschung ihrer Siedlungen, sondern waren neuerlich rassistischen Vorurteilen ausgesetzt. So erhielten viele erst sehr spät den ihnen zustehenden Opferschutz, nicht zuletzt, weil sie durch Gesetze und Behörden systematisch benachteiligt wurden. Dieser Teil der Geschichte der Roma und Sinti ist „gut" dokumentiert, aber hauptsächlich in dem Sinn als Sie Objekte der Beobachtung seitens Politik und Behörden waren. Gesetzestexte, Polizei- und Gestapofotografien, anthropometrische Vermessungen durch die NS-Rassenhygiene oder zynische Ablehnungen von Opferfürsorgeansuchen sind beredte Zeugnisse.

Das andere starke Motiv der Auseinandersetzung mit Roma und Sinti lässt sich auf den Exotismus des 19. Jahrhundert zurückführen, wo ebenfalls stark stereotypisiert, ihr angeblich freies Leben, ihre Erotik und Musikalität in diversen Bildmedien und –genres intensiv dargestellt wurde.

Abseits dieser starken Zuschreibungen, der offen feindlichen und der exotisierenden, ist es das Ziel der Ausstellung gerade über Eigenzeugnisse von Roma und Sinti die Frage von „Normalität" zu diskutieren, auch Geschichten geglückter Integration und gesellschaftlicher Anerkennung aufzuspüren und darzustellen.

Spätestens seit den 1980er-Jahren wurde die Selbstorganisation ein wichtiges Thema für Roma und Sinti, die schließlich 1993 in die Anerkennung als Volksgruppe mündete. Auch der Nationalsozialistische Völkermord an Roma und Sinti wurde in dieser Zeit verstärkt erinnert beziehungsweise kam überhaupt erstmals in ein breiteres öffentliches Bewusstsein. Die literarischen und künstlerischen Aufarbeitungen von Ceija und Karl Stojka waren dafür wegweisend. Trotz oder gerade wegen ihres verstärkt selbstbewussten Auftretens geriet die Volksgruppe 1995 in das Visier rassistisch motivierten Terrors. Am 4. Februar riss eine Rohrbombe vier Männer in der Romasiedlung von Oberwart in den Tod.

Die Ausstellung ist sich der Gefahr bewusst, Stereotypen fortzuschreiben und Eigenwilliges durch Eingängiges zu benachteiligen. Daher waren von Beginn an VertreterInnen der Volksgruppe im Ausstellungsteam. Ebenso wird in den Präsentationen auf Selbst- und Eigenverantwortetes großer Wert gelegt werden, auch im Sinn, dass Integration nur auf Selbstbewusstsein glücken kann.

Die Online-Adapation der Ausstellung finden Sie hier.

http://www.romane-thana.at/index.php

Kurator:innen:

Andrea Härle (Romano Centro), Cornelia Kogoj (Initiative Minderheiten), Werner Michael Schwarz (Wien Museum), Susanne Winkler (Wien Museum) und Michael Weese (Landesmuseum Burgenland)

Dokumentarische und künstlerische Beiträge:

Gerhard Baumgartner, Usnija Buligović, Barka Emini, Robert Gabris,

Lilly Habelsberger, Gilda Horvath, Manuela Horvath, Stefan Horvath, Willi Horvath, Rabie Perić, Žaklina Radosavljević, Marius Weigl, Manuel Weinrich,

Tamara Weinrich

Ausstellungsarchitektur:

Alexander Kubik

Ausstellungsgrafik:

Olaf Osten