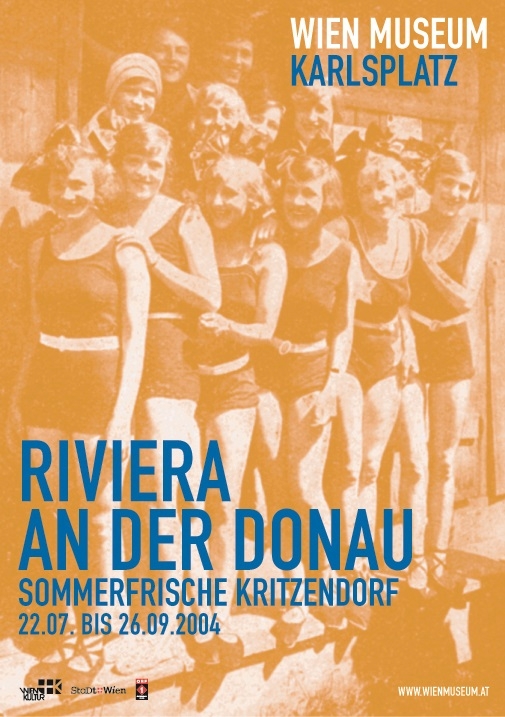

Riviera an der Donau

Sommerfrische Kritzendorf

22. Juli – 26. September 2004

Riviera an der Donau

Sommerfrische Kritzendorf

Sommerfrische am Fluss

Ein kleiner Ort an der Donau, Kritzendorf, entwickelte sich um die Jahrhundertwende zu einem architektonischen und kulturhistorischen Kleinod. Als Luftkurort in Hauptstadtnähe ließ man hier 1903 eines der ersten Freiluftstrombäder errichten. Durch die Franz Josephs-Bahn 1870 an Wien angeschlossen, stiegen die Attraktivität der Gegend und die Ausflüge zum berühmten Ribiselwein. Kritzendorf etablierte sich bald als beliebte Sommerfrische.

1928 erreichte die Beliebtheit des Bades ihren Höhepunkt. Tausende strömten an den Wochenenden an das Naturparadies an der Donau, stiegen in das kühle Nass oder vergnügten sich in den weiten Auwäldern. Die unbeschwerte Körperkultur und die Erotik blühten, wenn im Strandpavillon Teile der Wiener Symphoniker Arien aus „Aida“ spielten oder heiße Tango-Rhythmen am Ufer der Donau zum Tanzen luden. Man gab sich mondän, träumte von der Riviera und nannte die Sommerkolonie dementsprechend Krize-les-Bains.

Prominenz im Badekostüm

Natürlich entdeckten auch diverse Künstler und Künstlerinnen das Eldorado. Das rege gesellschaftliche Leben vervielfältigte sich in Literatur und Musik. Peter Altenberg, Lina Loos, Hilde Spiel und Franz Theodor Csokor waren hier zu finden. Heimito von Doderer beschreibt in seinem Roman "Die Strudelhofstiege" den "grau-grünen Schaum der Auwälder“ und Torberg gibt in der "Tante Jolesch“ eine Schwimmepisode von Kritzendorf nach Wien zum Besten.

Architektur im Bad

Der rege Austausch zwischen Wien und Niederösterreich, zwischen Peripherie und Zentrum, führte zu wechselseitigen Inspirationen, einem spezifischen kreativen Milieu und durch bauliche Manifestationen zu jenem Lokalkolorit, das bis heute einzigartig ist. So findet man hier die Wiener Ringstraßenarchitektur vertreten durch Emil von Förster wieder. Das modernistische Haus von Walter Loos markiert Anfang der dreißiger Jahre seinerseits einen Höhepunkt der Bauhaustradition. Und Heinz Rolligs Strombadgestaltung symbolisiert in wunderbarer Weise die funktionale Bausprache der Zwischenkriegszeit.

Als Mittelpunkt des Bades, als Treffpunkt und Umschlagplatz für die vielfältige Gesellschaft aus Kunst und Ökonomie behielt diese Architektur bis heute ihre spezifische Ausstrahlung.

Braune Fluten – Das Jahr 1938 und die Folgen

Die Riviera an der Donau wurde nicht nur ein Zentrum des Massentourismus, sondern vor allem Ausdruck einer spezifischen Weekend- und Körperkulturbewegung der 20er und 30er Jahre. Doch während im Badekostüm alle gleich zu sein schienen, erzwang die Politik Unterschiede.

1938 wurden 80% der Häuser als jüdisches Eigentum enteignet. Das Modebad am Strom verwandelte sich in ein Nazibad. Die Villen wurden ausschließlich an verdiente Gesinnungsgenossen aus Wien vergeben. Juden verbot man den Zutritt.

1945 hingegen enteignete der Bürgermeister in einer spontanen Aktion die Nationalsozialisten. Die Gebäude wurden nun in einer sogenannten "Rückarisierung“ an Opfer des NS Regimes übergeben bis die Rückstellungsanträge der jüdischen Emigranten eintrafen – eine regionalspezifische österreichische Besonderheit.

Der Wiederaufbau ist dementsprechend durch einen politischen Akt der Wiedergutmachung gekennzeichnet. Dennoch kehrte kaum jemand von den Vertriebenen zurück. Nach den Rückstellungen verkauften sie die Häuser sofort, womit die bunte Sommerkolonie ihren spezifischen Charakter verloren hatte.

Lisa Fischer