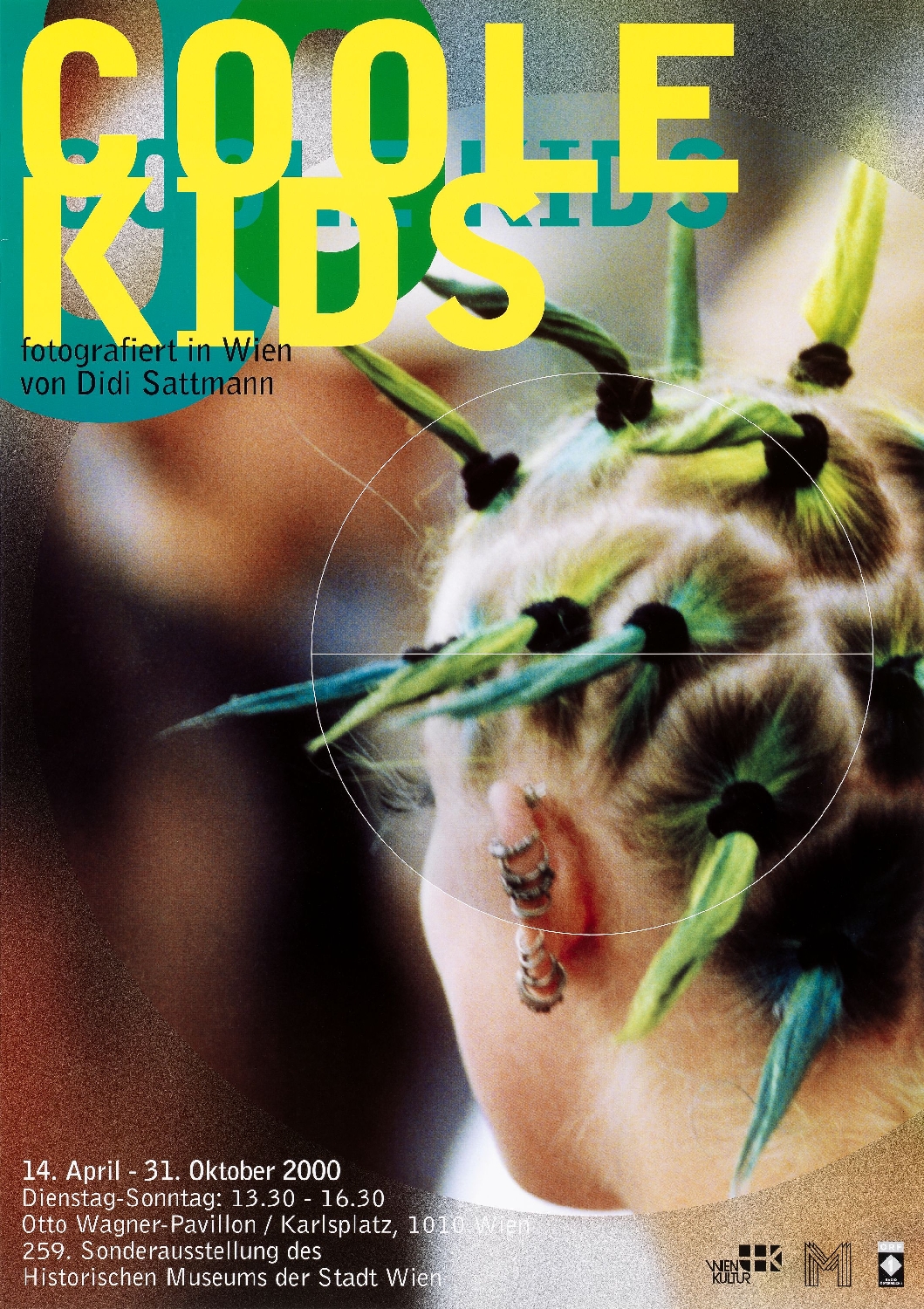

Coole Kids

Fotografiert in Wien von Didi Sattman

14. April – 31. Oktober 2000

Coole Kids

Fotografiert in Wien von Didi Sattman

Das Historische Museum präsentiert erstmals eine Fotoserie aus einer richtungsweisenden und innovativen Schiene seines musealen Sammelns. Das Besondere dabei ist, dass hier Dokumente zur Zeitgeschichte Wiens vom Museum selbst produziert werden. Dazu wurde der Fotograf Didi Sattmann beauftragt, die Metamorphosen dieser Stadt punktuell (z.B.: Donauplatte, Café Europe, Jugendkultur,... ) zu dokumentieren.

Die vorliegenden Bilder, 1995-1997 in Wien entstanden, beschäftigen sich mit neuen Erscheinungsformen der Jugendbewegung, die zugleich als Ausdruck einer allgemeinen "Globalisierung" der Jugendkultur verstanden werden können. Denn jede dieser Bewegungen wird getragen von einer - weltweit gleichen - Musikrichtung (z.B.: Punk, HipHop), einem global gleichen signifikanten Lebensgefühl ( z.B.: "No future" ), und jede dieser Kulturen ist in allen Großstädten der Erde an einem für sie typischen Outfit als solche erkenntlich.

Vom künstlerischen Anspruch her möchte der Autor diese Bilder nicht mit seinen Schwarzweiß-Porträts oder mit seinen konzeptuellen Arbeiten verglichen wissen, denn die Schwierigkeiten bei dieser Arbeit waren gänzlich andere: "Nur durch eine offene, bejahende Haltung war es möglich, die Schranken der Ablehnung und des Misstrauens zu überwinden und den Zugang zur Welt der Jugendlichen zu finden. Das Gefühl des Vertrauens musste erarbeitet werden, dann erst erschloss sich das jugendliche Antlitz in seiner Offenheit, Vielfalt und Tiefe. Erst dann waren die legendären Raves im Gasometer, oder die Veranstaltungen des Radiosenders FM-4 ein wunderbarer Background für bewegte, bunte Bilder. Erst dann taten sich die Vitalität und der Reichtum der unterschiedlichen Kulturen und Stämme ("tribes") auf. Die Begegnungen mit den Sprühern vom Donaukanal, den Irokesen. in der Arena, den DJ´s im Flex waren auch Einblicke in eine unbekannte, exotische, neue Welt inmitten Wiens."

Gerade hier liegt, in der Auswahl von frohen, bunten Bildern - wie so oft bei "dokumentarischen" Fotos - eine verborgene Ambivalenz zu Grunde. - Gerade durch das Vertrauen, das bei den fotografischen Begegnungen aufgebaut wurde, musste der Fotograf auch in Abgründe blicken: "Ich war auch konfrontiert mit dem Gefühl der Ohnmacht, mit Depressionen, Bulimie, Einsamkeit und Drogen. Ich glaube in diesem Zusammenhang auch, dass die oft gestellte Frage, ob die Graffitis der Sprüher Kunst (oder bloß Sachbeschädigung) seien, am eigentlichen Problem vorbeigeht, weil ich meine, dass Graffitis, genauso wie extreme Piercings oder eine rosarote Irokesenfrisur in erster Linie Aufschreie sein könnten, die sagen sollen: . Seht mich doch endlich an, ich bin auch hier!

Ich spürte hier bei den jungen Leuten vor allem positive Signale auf dem unsicheren Grat zwischen Rebellion und Anpassung, auf der Suche nach Identität, nach Spiritualität und nach sinnvollen Ritualen am Weg zum Erwachsenen, fühlte ihre Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung und Zugehörigkeit. Ich verspürte auch manchen stummen Aufschrei und selten den lauten Protest, wie damals bei den 68ern. All das ist mir noch immer sehr nahe, ich konnte mich sehr gut in diese jungen Menschen hineinversetzen, ich fühlte mit ihnen, ich mochte sie. Und darum hänge ich auch so an diesen Fotos und darum ist für mich auch die Frage, ob diese Bilder Kunst seien, bedeutungslos."